Es ist ein Alarmsignal für den Chemiestandort Deutschland: Der Chemiekonzern BASF schließt wichtige Anlagen am Standort Ludwigshafen. Eine der beiden Anlagen zur Ammoniak-Produktion und zehn weitere Anlagenkomplexe werden stillgelegt, drei Anlagen sollen verkauft und verlagert werden. Mehrere Hundert Stellen am Standort fallen weg. Weitere Einschnitte sollen folgen.

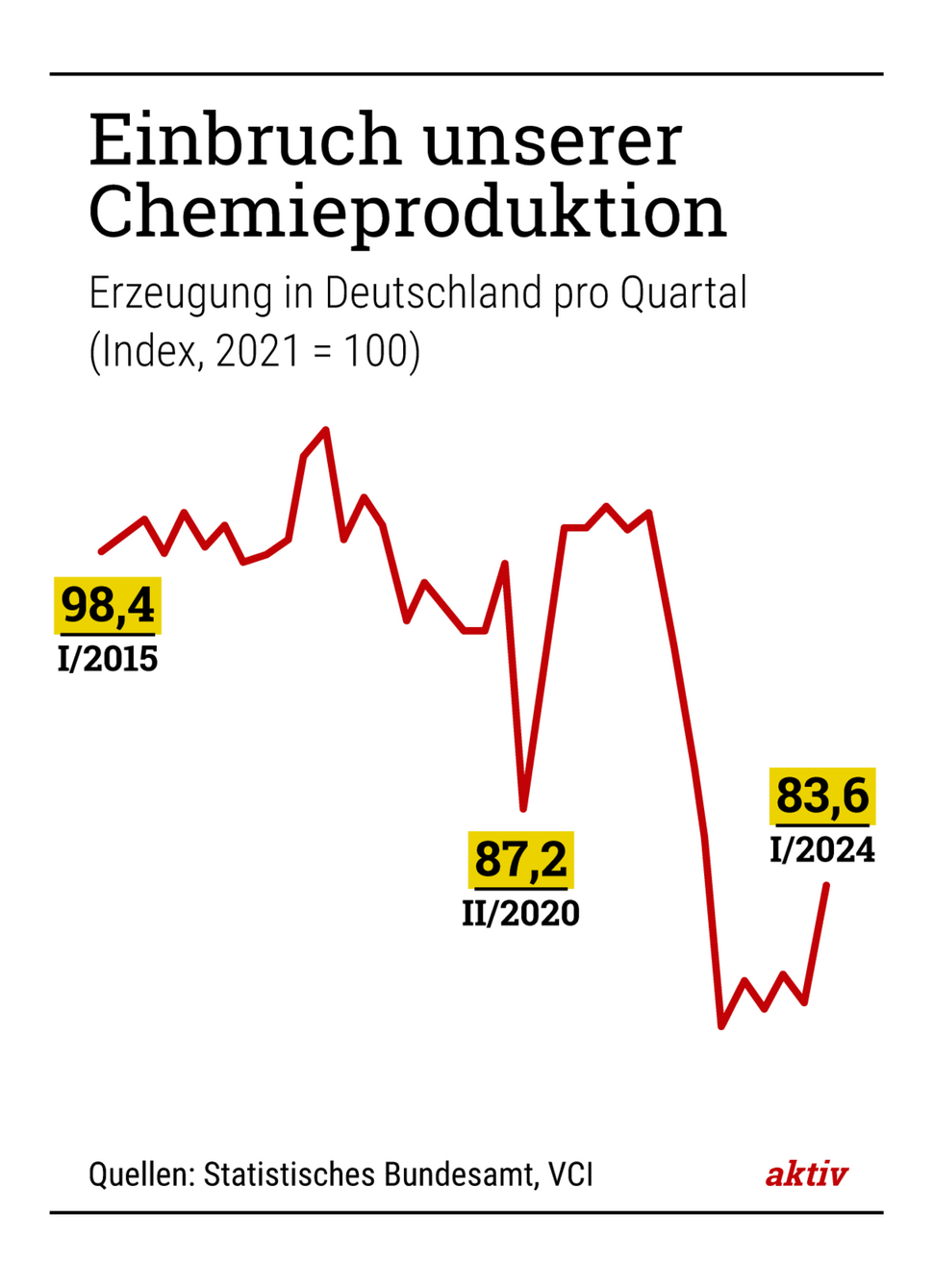

Auch andere Chemieunternehmen drosseln oder schalten Betriebe dauerhaft ab. Um satte 20 Prozent brach die Chemieproduktion 2022 ein und steckt trotz leichten Anstiegs im ersten Quartal 2024 weiter im Keller. Eine Trendwende zeichnet sich noch nicht ab. „Es gibt zwar inzwischen erste Lichtblicke, etwa beim Außenhandel“, sagt Chemieexpertin Anna Wolf vom Ifo-Institut in München. „Aber die chemische Industrie befindet sich in einer neuen Zeitrechnung.“ Eine Trendwende zeichnet sich noch nicht ab.

Chemiestandort in der Krise: Ursache ist ein „perfekter Sturm“

„Neue Normalität“ nennt es Industrieexperte Eric Heymann von der Denkfabrik Deutsche Bank Research. „Produktionsstätten, die jüngst weggefallen sind, werden voraussichtlich nicht oder nicht mehr im bisherigen Umfang an den Markt zurückkehren.“ Eher noch sei mit weiteren Shutdowns zu rechnen.

Ursache ist ein „perfekter Sturm“, analysiert Martin Bastian, Geschäftsführer und Chemieexperte bei der Investmentbank Houlihan Lokey in Frankfurt. „Wir haben eine Konjunktur- und Nachfrageschwäche, die Kriege in der Ukraine und im Gaza-Streifen, die Inflation und eine schwächelnde chinesische Wirtschaft. Das war so in der Form mit so vielen negativen Einflüssen noch nicht da.“

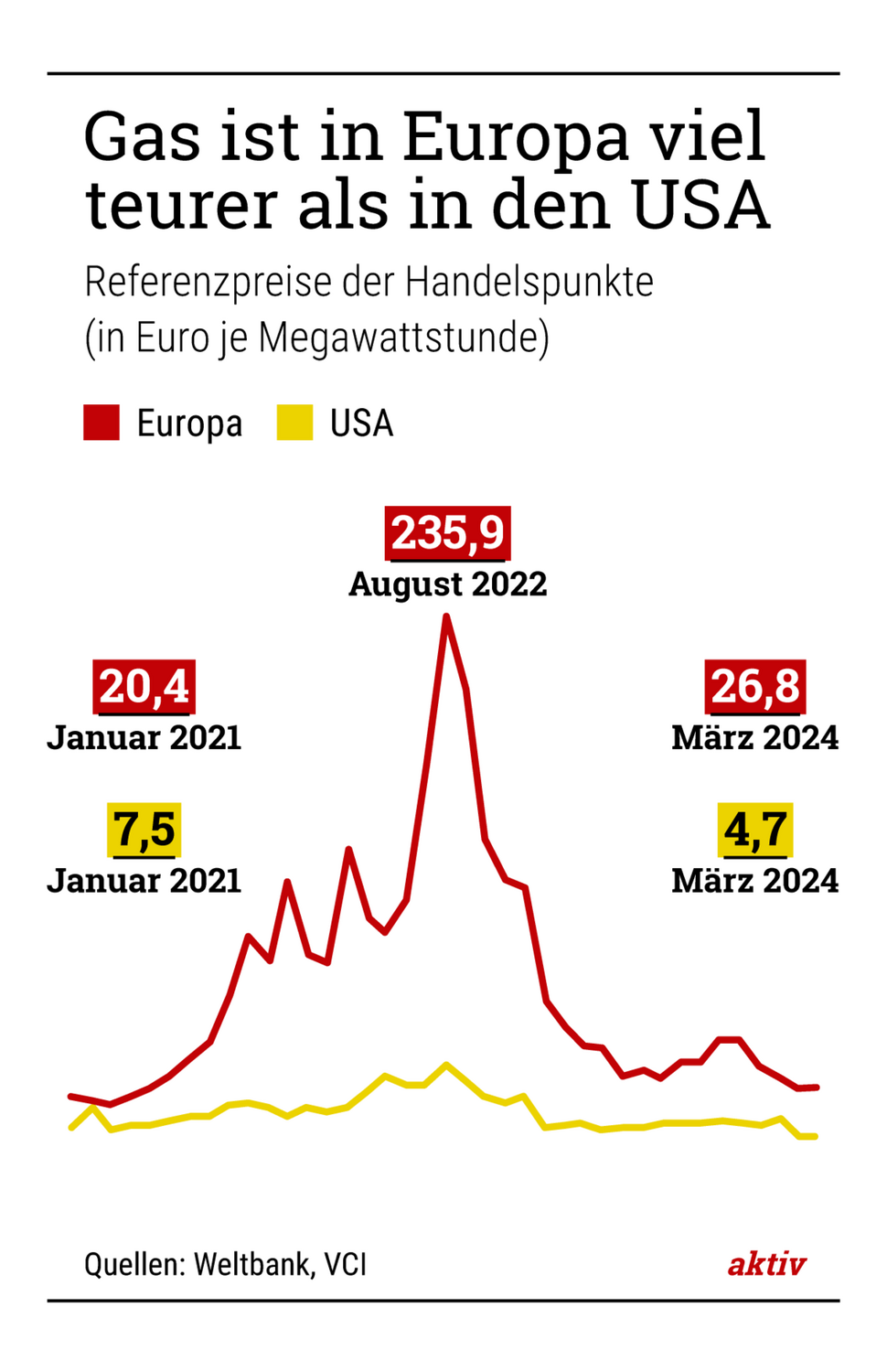

Dann ist da der Umbruch in der Gasversorgung. „Vor der Krise verbrauchte die Branche fünfmal so viel Gas wie ganz Dänemark“, berichtet Deutsche-Bank-Experte Heymann. Billiges russisches Pipeline-Erdgas, jahrelang der Garant für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Chemie-Industrie, fiel plötzlich durch den Lieferstopp und die Sprengung der Ostsee-Pipelines aus. Nun kommt der Energieträger und Rohstoff aus Norwegen, den Niederlanden, Belgien sowie per Tanker aus Übersee, ist knapper und teurer.

Die Preisnachteile beim Gas stecken die Chemiefirmen nicht so einfach weg

„Der Preisunterschied zwischen Europa beziehungsweise Deutschland und den USA bei Gas ist riesig“, erklärt Heymann. Heute liegen die Großhandelspreise in den USA bei nur 6 Dollar je Megawattstunde und in Europa bei 27 Euro. Kurz: „Gas ist hier vier- bis fünfmal so teuer wie in Amerika.“ Auch Strom wurde dadurch teurer.

Die Preisnachteile stecken die Chemieunternehmen nicht so einfach weg: Einige Produktionsstätten hierzulande sind einfach nicht mehr profitabel. Besonders trifft es die für Massenprodukte, Kunst- und Schaumstoffe, Kautschuk oder Ammoniak. „Solche Standardprodukte kann man überall auf der Welt herstellen“, erklärt Ifo-Expertin Wolf. „Das kaufen Kunden bei dem, der am preiswertesten produziert.“

Hinzu kommt die überbordende Bürokratie, zum Beispiel bei Schwertransporten oder Anlagengenehmigungen. 442 konkrete Entlastungsvorschläge machten Branchenverbände – nur elf fanden Eingang ins neue Bürokratieentlastungsgesetz. 15.000 Seiten Regulierungsvorschriften aus Brüssel müssen Betriebe beachten. Und neue wie das Lieferkettengesetz oder die Richtlinie für Industrieemissionen kommen hinzu. Das bedeutet Mehraufwand und geht mit Kosten einher.

Entwicklung auf den Chemiemärkten trifft auch Baden-Württemberg

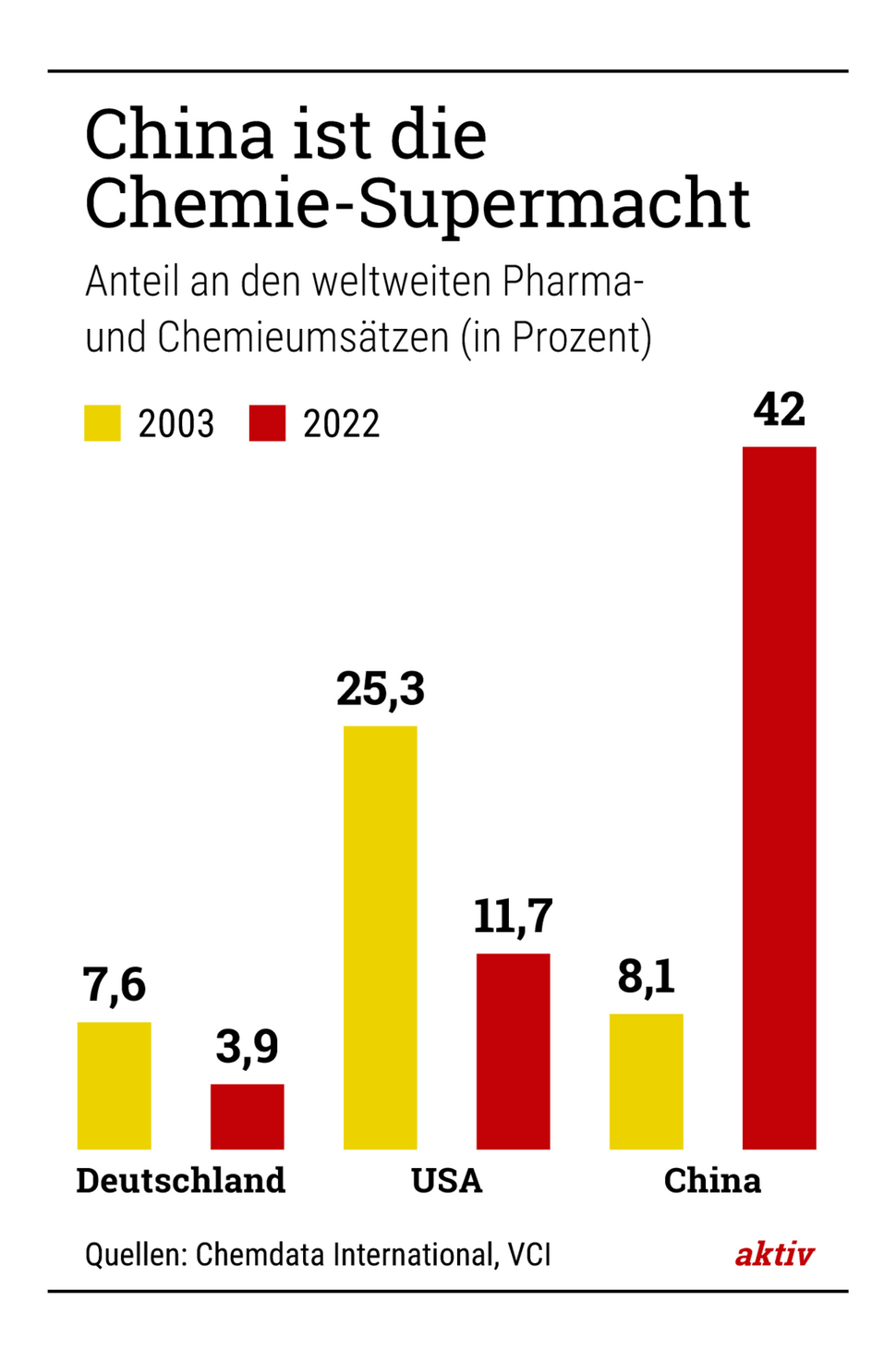

Unternehmen wägen in diesem Umfeld genau ab, ob sie in Deutschland investieren – oder anderswo. Laut einer Umfrage des Branchenverbands VCI wollen 44 Prozent der Firmen dieses Jahr mehr im Ausland investieren als im letzten Jahr. Der Chemiekonzern Lanxess etwa nimmt Nordamerika in den Blick. Die BASF erwägt den Bau einer Ammoniakanlage in den USA und steckt bis Ende des Jahrzehnts 10 Milliarden Euro in einen großen Verbundstandort in China.

Die Gewichte auf den weltweiten Chemiemärkten dürften sich weiter verschieben. Anfang des Jahrhunderts waren noch die USA die Nummer eins. „Heute ist China der größte und einer der wichtigsten Märkte für Chemikalien“, sagt Banker Bastian von Houlihan Lokey. Deutschlands Anteil am globalen Geschäft hat sich nahezu halbiert.

Dass sich diese Entwicklungen auch auf Baden-Württemberg auswirken, liegt auf der Hand. Schließlich sind hier 486 Unternehmen der chemischen Industrie beheimatet. Sie beschäftigen insgesamt rund 113.000 Menschen. Der Sektor besteht hierzulande überwiegend aus kleinen und mittelständischen Unternehmen – neun von zehn Firmen haben weniger als 500 Mitarbeitende. So stößt die chemische Industrie nicht zuletzt einen hohen Anteil an Innovationen in vielen Wertschöpfungsketten an. Stottert dieser Industriezweig jedoch, hat das Folgen auch für andere Branchen, die etwa chemische Vorprodukte nutzen.

„Wir brauchen jetzt eine Wachstumsagenda für Deutschland!“

Neuer Schwung muss her, mahnt VCI-Präsident Markus Steilemann: „Wir brauchen jetzt eine Wachstumsagenda für Deutschland!“ Der Verband fordert: Strompreise konkurrenzfähig machen – Turbo beim Bürokratieabbau einlegen – die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in den Fokus nehmen – und die Unternehmensteuern senken. Wenn das gelingt, so die Hoffnung, könnten die Betriebe wieder ihre Stärke zeigen.

Hans Joachim Wolter schreibt bei aktiv vor allem über Klimaschutz, Energiewende, Umwelt, Produktinnovationen sowie die Pharma- und Chemie-Industrie. Der studierte Apotheker und Journalist begann bei der Tageszeitung „Rheinpfalz“ in Ludwigshafen und wechselte dann zu einem Chemie-Fachmagazin in Frankfurt. Wenn er nicht im Internet nach Fakten gräbt, entspannt er bei Jazz-Musik, Fußballübertragungen oder in Kunstausstellungen.

Alle Beiträge des Autors